一個人在家看戲,總是比較容易感動容易哭,看電影抑或看翡翠劇場,都一樣,大概是一個人獨處時容易釋放情感。

看了中村義洋導演的《番鴨‧土鴨‧神明儲物櫃》(アヒルと鴨のコインロッカー),看到哭。

由推理作家伊阪幸太郎的同名小說改篇,未看之前已收到「這是一個推理/懸疑的故事」的訊息,結果DVD播了頭半小時仍未嗅出任何懸疑氣息,劇情平淡得很,開始失望之際,劇情一扭轉 (所謂的鋒迴路轉),故事變得生動、富追看性,早前看淡淡然劇情原來蘊藏著謎團,跟著謎霧一一散開,真相大白之後剩下的是悲傷孤獨,令人動容。

《番鴨‧土鴨‧神明儲物櫃》的主旨,在書名/戲名中已點題,番鴨意思是在日本的外國人,土鴨是指日本人,指日本一直存在著的「排外」問題,片中亦有外國人問路的情節,結果日本人對之視而不見,又說外國人在日本不應說外語,應該說日文…曾有報導指日本有街招寫著「小心外國人」,當中的「外國人」是指我們中國人,明顯是種族歧視,大部分日本人只放白人在眼內,其他有色人種就是異類、是敵人。而《番鴨‧土鴨‧神明儲物櫃》道出了外國人在日本飽受歧視之苦。

而神明儲物櫃,指故事中主角是不丹人,他迷信於做了壞事神明會知道,下一世會有報應,於是女主角把稱之為「神的聲音」的Bob Dylan大碟放入櫃內鎖上,比喻鎖上神明,神明看不見你犯的錯,就不用怪責自己。片末濱田岳飾演的椎名替瑛太把播著Bob Dylan的Blowing in the wind的CD機鎖入車站的儲物櫃,暗示他認同瑛太所為,不用自責,同時認同了身為「外國人」瑛太是朋友,令人感動。

全片以Bob Dylan的Blowing in the wind為Theme song,藉歌暗示了反戰和民權運動思想。

另外,主角瑛太和松田龍平的配搭很新鮮、很吸引,在松田龍平死時要播Blowing in the wind,瑛太聽了大哭…結果我也跟著哭…瑛太更憑此電影得高崎映畫祭最佳男主角。

How many roads must a man walk down

Before you call him a man?

Yes, 'n' how many seas must a white dove sail

Before she sleeps on the sand?

Yes, 'n' how many times must the cannon balls fly

Before they're forever banned?

The answer, my friends, is blowin' in the wind,

The answer is blowin' in the wind

How many times must a man look up

Before he can see the sky?

Yes, 'n' how many ears must one man have

Before he can hear people fly?

Yes, 'n' how many deaths will it takes till he knows

That too many people have died?

The answer, my friend, is blowin in the wind,

The answer is blowin in the wind

How many years can mountain exist

Before it's washed to the sea?

Yes, 'n' how many years can some people exist

Before they're allowed to be free?

Yes, 'n' how many times can a man turn his head

Pretending he just doesn't see?

The answer, my friends, is blowin' in the wind,

The answer is blowin' in the wind

アヒルと鴨のコインロッカー - 予告編

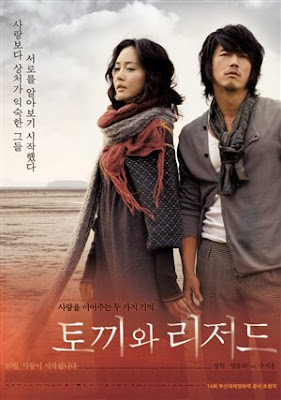

番鴨‧土鴨‧神明儲物櫃

導演:中村義洋

演員:瑛太、松田龍平、濱田岳、關惠美

日本

2007

彩色

110分鐘

《番鴨》的原著出自人氣推理小說家伊阪幸太郎,中村義洋在《一首Punk歌救地球》前已經玩弄宿命:椎名來到仙台大學,鄰居河崎告訴他隔壁住著一個遭女友拋棄而封閉心靈的不丹人。河崎帶椎名去搶一本字典,讓不丹人好好學習日文。椎名慢慢揭穿河崎是個危險人物...卜戴倫的音樂牽引出蒼涼與悲憤兩種調子的主題:外人在陌生世界生活的孤寂和青春的義無反顧。奇情在中段解謎,變奏為復仇故事,偶像男星瑛太的演出脫胎換骨。回韻(?)是把神明鎖起來的絕想!